一、威武雄壮的金城

“金城”这个地名有着非凡的来历,她与西汉雄才大略的武帝刘彻和一代战神、民族英雄霍去病有着不解之缘。

(一)“金城置郡几星霜?汉代穷兵拓战场。”公元前121年,汉武帝委派骠骑将军霍去病统军出征,在河西走廊连获大胜赶走匈奴,把国家版图拓展到敦煌一带。与此同时,大行李息受命在今西固区古城川(今新城地带)的黄河南岸,依山傍河构建起一座坚固的城池,设置隶属陇西郡管辖的金城县,实现了中央朝廷对河西与湟中的有效掌控。从此“金城开埠”至今已有2140多年。

影视中的霍去病、李息形象

新设立的城池为什么叫金城呢?一说当时有人在这里挖到了黄金;二说这里位于国都长安的西边,西方为“金”。第三个说法,是希望新建的城墙像铜铸铁造,护城河像滚水流淌,非常坚固、非常险要,牢不可破,就是“金城汤池”的意思。能有几种说法,证明金城的名字有着美好的寓意,丰富的内涵。还有比纯洁无瑕的金子更贵重的东西吗?那么哪一个名称更靠谱呢?看看新创建的金城处在边防前沿,扼控着河西走廊的入口与通往河湟的咽喉要道,军事战略位置实在是太重要了。同时在汉高祖的时候就已经有了“金城汤池”的说法,所以“金城”真正的含义就是“金城汤池”。这是一个十分提气、非常美好的名字,也预示着新建的金城,从此与兵戎战事、边塞烽火难分难解了。所以清末著名维新志士谭嗣同在他的诗中写道:“金城置郡几星霜?汉代穷兵拓战场。岂料一时雄武略,遂令千载重边防!”

影视中的初建金城

可以说,金城创建是汉武帝的英明决策,是霍去病等汉家雄兵用战功打出来的。霍去病“匈奴未灭,无以家为也”的豪迈宣示,展现出无与伦比的忠诚与担当,给金城播撒下立功疆场、报效国家的文化种子。霍去病和首建金城的李息,以及后来的国家柱石赵充国等杰出历史人物,奠定了金城以高度爱国主义精神为内核的文化血脉。

(二)“河西雄郡,金城为最。” 金城郡初设时,在政治、经济、军事、文化上与河西四郡连为一体。《晋书·地理志》载:“汉置张掖、酒泉、敦煌、武威郡,其后又置金城郡,谓之河西五郡。”进一步强化和扩大了金城肩负的使命,对于掌控西北大局,沟通东西方交流,促进民族融合,屏障中原、维护国家战略安定,发挥了极为重要的作用。如此独特的地理位置,左右着金城文化发展的走向,带给金城文化极为丰富多彩的地域特色,所以顾祖禹在《读史方舆纪要》中说:“(金城)控河为险,隔阂羌戎,自汉以来,河西雄郡,金城为最……河西、陇右安危之机,常以金城为消息哉。”

河西雄郡金城为最

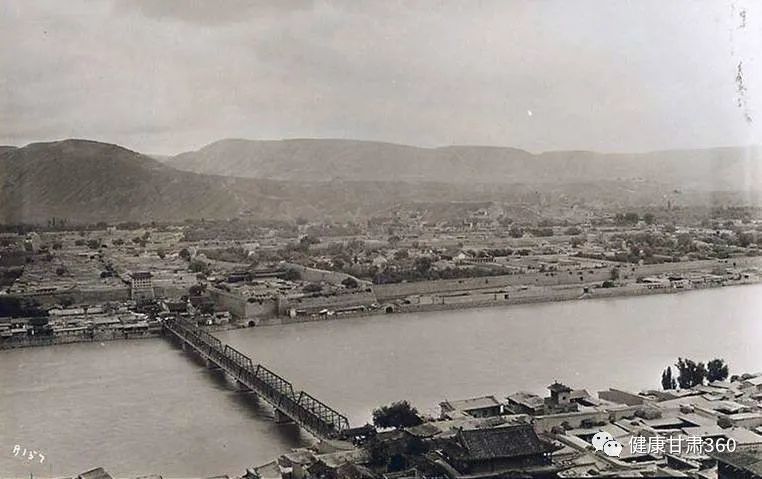

(三)“云雷天堑,金汤地险,名藩自古皋兰。”从两汉至唐宋,金城始终是兵家必争的大西北交通枢纽和连接中原与西域的脖颈咽喉之地,两千年中上演了无数刀光剑影、血腥鏖战的历史场景。数不清的英雄豪杰和志士仁人,或者在这里大展宏图或者抱憾终身。但是金城城池却不断得到拓展和加固,北宋时在黄河水面上搭建浮桥,把南岸临河而建的高大城池与北岸白塔山峦的边关连为一体,构建成浑然一体的军事防御体系,成为更加稳固可靠的“金城汤池”。为此,金代词人邓千江《望海潮·上兰州守》词的起首两句:“云雷天堑,金汤地险,名藩自古皋兰。营屯绣错,山形米聚,襟喉百二秦关。”十分准确形象的描绘出金城之重,雄关之险,这里注定了是英雄辈出的地方。

名藩自古皋兰

(四)“百二秦关,三河五郡,金城历代岩疆。”明代起兰州发展逐步迈上快车道。肃王府移驻让兰州成为“下天子一等”的藩都,经济、城建、教育、文化等各方面有了长足进步,产生了一个士人群体,他们中的佼佼者初次登上国家政治舞台,展现出忠勤刚正、文武兼备,效力国家、造福地方的精神气质。段坚、黄谏、彭泽、段续、邹应龙等,都是青史留名的杰出人物。末代肃王朱识鋐雕刻的《肃本淳化阁帖》,是甘肃艺术珍藏的无价之宝。

进入清代,兰州迎来陕甘分治,陕甘总督府迁兰,左宗棠实行陕甘分闱等一系列重大发展机遇。到1911年辛亥革命爆发时,兰州在355年中作为甘肃省省会,147年中居大西北政治、经济、文化中心地位,整个西北的优质文化资源向兰州集中,四大书院设立,全省各地的青年俊彦荟萃一堂,培养出一大批学有所成的精英人才。他们积极吸收中外文化营养,转变观念引领士风,成为后来金城文化发展的中坚力量。此时的兰州已经不再是边防重镇,但是2000年积淀的军功文化依然影响深远,因此乾隆年间担任陕甘总督的杨应琚在他的《望海潮》词中这样写道:“百二秦关,三河五郡,金城历代岩疆。”高度概括了这一座大西北雄关重镇的英武雄姿。

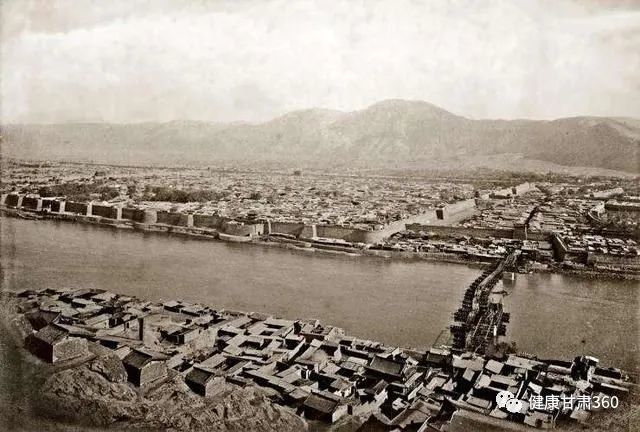

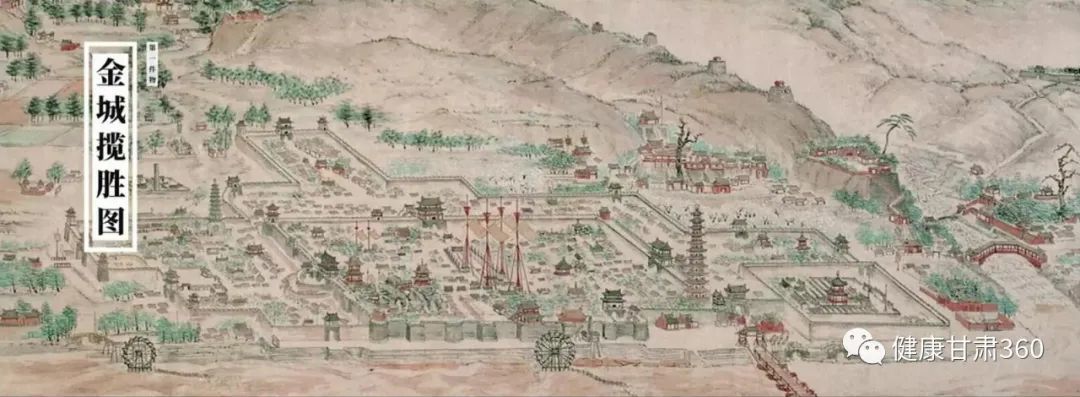

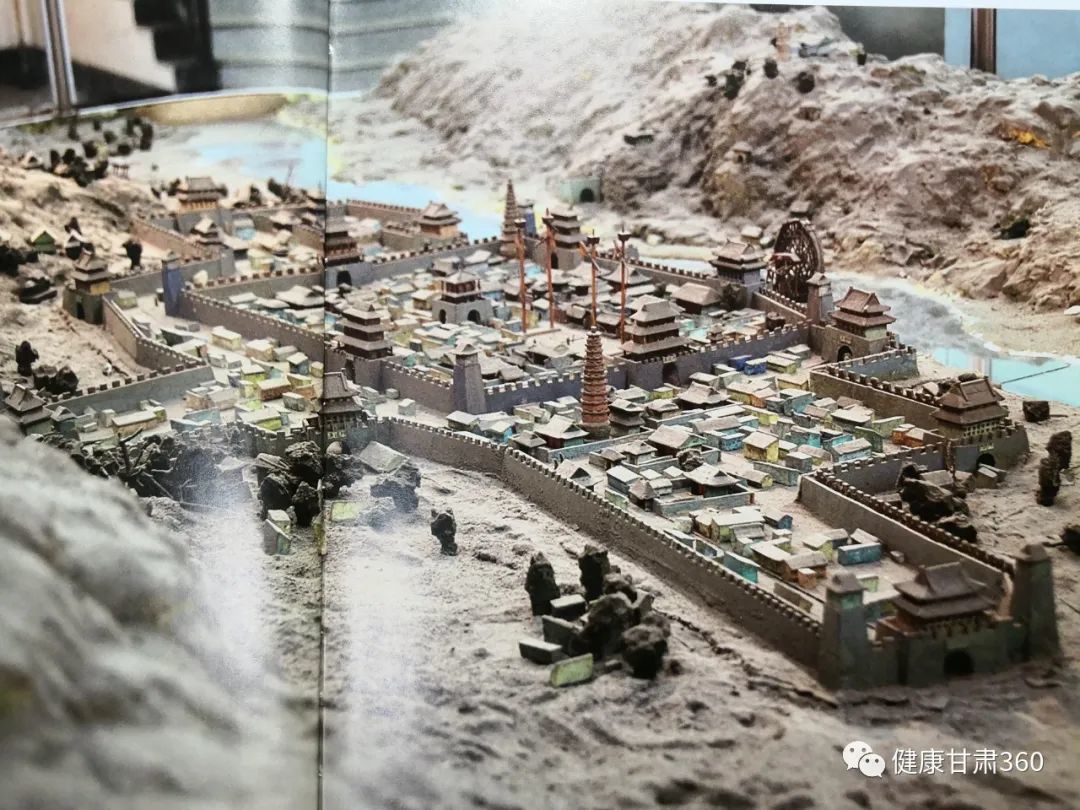

清代金城揽胜图

二、诗韵葱郁的金城

诗歌是中华文化中的珍品,千载沧桑留下的典雅诗章,是见证金城历史的一串明珠。

(一)“古戍依重险,高楼见五凉。”盛唐时的兰州城气势恢宏,城中“庄严寺”“普照寺”和“嘉福寺(木塔寺)”布局壮观建筑精美。“丝路中通”让往来商队、军旅、文士、僧侣络绎不绝,其中著名边塞诗人高适、岑参去往河西途经兰州时诗兴大发,以生花妙笔写下精彩诗篇,让我们得以见到金城兰州当时的壮观形貌。高适《金城北楼》原文:

“北楼西望满晴空,积水连山胜画中。

湍上急流声若箭,城头残月势如弓。

垂竿已羨磻溪老,体道犹思塞上翁。

为问边庭更何事,至今羌笛怨无穷!”

高大壮观的城楼,山水相依的环境,轰鸣作响的激流,清幽深邃的残月,多么像一副栩栩如生的水墨图画。

岑参的《题金城临河驿楼》写道:

“古戍依重险,高楼见五凉。

山根盘驿道,河水浸城墙。

庭树巢鹦鹉,园花隐麝香。

忽如江浦上,忆做钓鱼郎。”

山根盘驿道,河水浸城墙。

“山根盘驿道,河水浸城墙”句,形象逼真的再现了城池临河,驿道傍山的金城布局。“古戍依重险,高楼见五凉”句,证明那时的金城与河西四郡同样经济繁荣、交通便利,秀美山水如同江浦之上。

(二)“葱岭自横秦塞上,金城还落汉图中。”宋、元的兰州处在吐蕃、金、党项、西夏、蒙古等少数民族政权争霸和统治的时期,战乱造成史料极为匮乏。但是有这样一首诗,记载了北宋神宗元丰四年(1081年),李宪统军打败西夏收复兰州,捷报传来朝堂之上一派喜气,大臣们纷纷做诗庆贺。宰相王珪的诗激情洋溢:

“诏收新土凤林东,四百余年陷犬戎。

葱岭自横秦塞上,金城还落汉图中。

轻裘坐款无遗策,解发来庭有旧风。

零雨未濛音已捷,不劳归旅咏周公。”

诗文写得酣畅宏远情声并茂,借古喻今寓意深刻,把这个历史性大捷带来的由衷喜悦抒发得淋漓尽致。

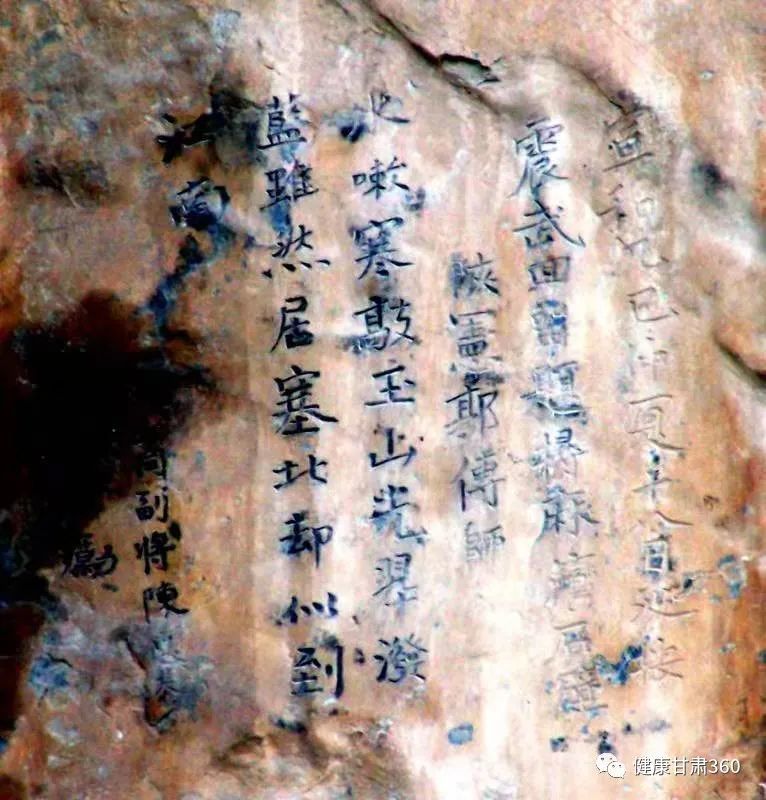

北宋宣和年间的陕西路提点刑狱使郭传师,来到永登县连城镇水磨沟巡按震武军,被这里的秀水明山深深打动,当即赋诗一首,镌刻在撏麻湾石壁上:

“水嗽寒敲玉,山光翠泼蓝。

虽然居塞北,却似到江南。”

寥寥四句,写尽了那时候的吐鲁沟无限秀美的景色。“水嗽寒敲玉,山光翠泼蓝”,更是古诗中写景的经典名句,从而为兰州留下一份珍贵的文化遗产。

永登连城水磨沟摩崖石刻

(三)“一时都会,往来冠盖,游观此地为常。”清代的兰州城“州治山环河绕,炊烟出屋瓦者万家,廛居鳞次,商民辐辏,扼敦煌、酒泉诸郡,此则总其枢纽,成一大都会而据其形势者也。”(康熙甘肃巡抚绰奇《修建北山慈恩寺记》拓片)繁荣景象在诗词中也多有表述,前面引用的杨应琚《望海潮》词中接下来是这样的句子:“一时都会,往来冠盖,游观此地为常。”“斜阳极目苍茫,有飞泉五道,千树青杨,南阡西陌,桃红李白,春来仕女如狂。”好一派生气勃勃的城市景象。著名兰州诗人马世焘《兰州竹枝词》中写到:“夭桃秾李满城栽,梨园花光入眼来。别有动人春色好,碧桃开罢海棠开。”兰州自古号称瓜果城,从这首田园诗中可见一斑。而晚清整座兰州城的景色,当属著名史学家、教育家慕寿祺先生《登白塔寺》写的最到位:

“杰塔凌霄在上头,坐看烟雨古兰州。

河声玉垒关前路,树影今金天观外秋。

磴道恍临邀月阁,城烟斜对拂云楼。

芒鞋踏破黄沙软,廿四桥船一水浮。”

作者站在清代《金城揽胜图》的同一视角俯瞰全城,山环水绕尽收眼底,此诗好似专为那一幅传世名画所作的注脚。

清代兰州城俯瞰

像这样的名篇佳作数不胜数,细细捧卷品读,这才真正体会到什么叫做“诗和远方。”

三、历久弥新的金城

(一)古今地名一脉相承。我们知道,自从金城县设置以来,“金城”作为今天兰州的地名已经沿用2140多年,历久不衰而从未中断,这在全国各大省会城市和著名地级城市中是很少见的。今天,我们提起长安、彭城、晋阳、庐江、钱塘、临安、建康、潭州等古代通都大邑,大多数人已经不甚了了。如果告诉他这是今天的西安、徐州、太原、合肥、杭州、南京、长沙等省会城市的地名,这才会恍然大悟。而金城毋庸置疑就是兰州,这是尽人皆知的事情。同时在我们的语境中,不但把“金城”当名词,而且把它当副词。人们习惯用“金城兰州”作为她的美称,这在国内各大城市中就更少见了。没有人说“彭城徐州”“晋阳太原”“建康南京”或者“钱塘杭州”“潭州长沙”。古今地名同时并用,双壁合辉,更让金城显得卓尔不凡。

(二)“兰州”走到历史前台,“金城”并未就此谢幕。我们知道金城县设置于汉武帝元狩二年(前121年),兰州这个地名始见于隋文帝开皇元年(581年),中间有702年的间隔。查阅历史我们知道,兰州设置以后,金城郡的地名一直使用到了唐代中期。“安史之乱”让兰州地区300多年间与中原王朝脱钩,金城郡和兰州府都不存在了。那么“金城”这个名字又是怎么延续下来的呢?首先,兰州因河而生、因河而兴,黄河母亲是金城儿女安身立命的根本依托,去往河西走廊与河湟地区的过河渡口,对兰州的发展至关重要,其中最重要的是有名的金城渡。据《兰州市志》载:“金城渡,在今黄河西固段。汉金城县在今西固,汉代称这段黄河为金城河,故名。”至唐宋时,“金城渡口由今西固区移至今白塔山下,成为丝绸之路上的重要渡口。”与此可见,由于金城渡口的重要性,从金城郡到兰州初设,一直沿用下来,人们认定了它。其次,作为金城汤池的兰州,国防战略的位置最为凸显。隋唐以后主城区迁至今天的城关区地带,迁移到这里的金城渡口不仅是交通咽喉要道,而且是战略防御的枢纽所在。北宋在今天的黄河铁桥位置搭建浮桥,又在黄河对岸白塔山拓建金城关、凤林关、玉垒关,构建成更加完善的军事防御体系,是万里长城在兰州的核心节点。所以“金城”这个地名的延续与金城关的建设密不可分。其三、很重要的一点,是金城开埠和金城郡的设置这一段历史太辉煌了。汉武帝的决策、霍去病的开拓,金子一般的寓意,让金城文化有了一个至高的起点。所以我们讲“兰州”的时候,是一个行政区划的概念;而讲“金城”的时候,是一个历史文化的概念。“金城”这个名字集中代表了兰州优秀传统文化,是金城儿女难以割舍的家乡情愫。

清代兰州古城池模型

(三)黄河精神哺育的金城儿女。习近平总书记多次强调:“人民是历史的创造者,是时代的雕塑者”。金城的历史与文化,是2000多年来繁衍生息在这里的黄河儿女共同创造、世代传承的,金城儿女是一个秉持黄河母亲自强不息精神的优秀族群。伟大的黄河精神在全流域表现为“包容博大、自强不息”;在甘肃表现为“人一之,我十之;人十之,我百之”的奋斗精神。金城处在黄河上游峡谷段,这里悬崖峭壁、水流湍急,加上土地缺少气候严苛,生活在这里的金城儿女像母亲河一样,养成了“穿山凿岭,攻坚克难”的特有气质。历史上中原文化的持续传播,多民族、多宗教文化的融合,东西方文化的沟通交流,润养成金城儿女崇贤尚武、耕读传家、不畏艰险、守正创新的族群性格。2000多年来,金城儿女凭借坚忍不拔、无坚不克的勇毅前行,让大汉雄风与盛唐气象展现在这一方热土上。明清两朝更是付出艰苦卓绝的超常努力,不但构建成气势恢宏的大西北政治、经济、文化中心城市,而且在哲学、文学、史学、金石学、方志学和诗词创作上取得了令人瞩目的成就,是大西北文化发展的引领者。历史和现实雄辩地证明,金城儿女心中涌动着不断进取、缔造奇迹的激情,双手遍布着精工细作、追求卓越的创造能力,是集凿山之力与绣花功夫于一身的优秀族群。

金城儿女的象征太平鼓

四、再现辉煌的金城

兰州解放以后,中国共产党的领导和社会主义制度对生产力的解放,让金城儿女迸发出空前高涨的积极性和创造力。短短几十年间,兰州由一个农业为主的边远城市迅速发展成工业化、高科技化和面向世界全方位开放的现代化大都会。城市面貌的巨大变化,人民生活的不断改善,让社会主义时期的金城文化攀登上有史以来最高的巅峦。兰州文化体系继承弘扬了高度爱国、崇贤尚武、淳朴廉洁、守正创新和后来居上的优良传统,形成了书画创作长盛不衰、中医名家荟萃一堂、秦腔艺术享誉西北、象棋名宿威震京师、武术流派独树一帜、民间技艺、演艺精彩多姿等六个文化强项。特别在戏剧、影视创作上更是异彩纷呈、硕果累累。这些重大成就让金城文化发展到前所未有的高度,极大地丰富了金城儿女的文化生活和精神家园,为兰州社会主义建设提供了强有力的文化支撑,是金城儿女坚定高度文化自信的底气所在。

新中国金城兰州

作为金城文化中的耀眼亮点,新中国的兰州诗词创作更是佳作连连、势如潮涌,诗人的灵感得到空前释放,古老的金城姹紫嫣红、春色满园,显示出社会主义先进文化的强大力量。

张伯驹先生的《浣溪沙·兰州》写道:

“落日平沙没汉营,

黄河依旧绕金城,

春风杨柳玉关情。

西北高楼歌舞夜,

梨花满地月空明,

管弦一片带边声。”

怀古咏今浮想联翩,归结到对金城盛世的热情赞颂。

孙艺秋先生夜登兰山三台阁放眼望去,不觉欣喜异常佳句脱口而出:“飞檐缀月挂银钩,一色蓝天入画楼。万斛明珠浮夜海,华灯百里认兰州。”精妙的诗句把金城夜景描写到了极致。

华灯百里认兰州

常振励先生的《扬州慢·兰州风采》写得尤为春光旖旎令人陶醉:

“西北雄关,汉唐胜迹,名都今古兰州。

望双峰对峙,涵九曲中流。

见说道,英雄事业,立马清秋。

转乾坤,物换星移,平地高楼。

钟灵毓秀,尽妖娆,俊赏无俦。

看十里桃花,五泉水碧,云树清悠。

白塔层峦迭翠,横波远,飞度轻舟。

任襟怀,潇洒三台,崇阁凝眸。”

前不久召开的中国共产党兰州市第十四次代表大会,围绕贯彻“先发力、带好头”的殷殷嘱托,制定了今后五年只争朝夕系统推进兰州高质量发展的奋斗目标,发出了“人一我十接续奋斗,团结共进重振辉煌”的动员令,具有里程碑的意义。

兰州市十四次党代会

在全市人民努力贯彻十四次党代会精神,奋力实现第二个百年奋斗目标的进程中,金城文化所积淀的深厚底蕴和庞大资源,无疑是最基本、最深层、最持久力量的重要来源。“金城何用锁雄关?开放宏图纳九寰。”著名教育家、文学家霍松林先生的诗句,正是今天金城兰州欣欣向荣发展局面的真实写照,诗人尹贤“华夏换新宇,金城浴彩霞”的美好愿景,正待我们齐心协力去实现它。

无限风光的新兰州

作者介绍

王立仁:

原兰州市政协副秘书长,现为兰州孔子文化研究会副会长。