水帘洞的清幽世界

武山水帘洞石窟群东临麦积山,西望炳灵寺,造像风格一脉相承,但又独具特色,它把浮雕、窟龛、悬塑、壁画相结合,融北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清各代佛教文化于一体,在全国仅此一例,而水帘洞附近的丹霞地貌近年已被确立为省级地质公园,佛教石窟构成了独特壮丽的人文自然景观。

我却听到一种高亢而激昂的变奏,像一座座大山横亘在眼前

随着几声“昂——昂”的啸叫,火车缓缓地驶离这个小站,恹恹欲睡的我在车窗外看到“洛门”的路牌在风中一闪而过。当时我没有想到的是此后这个叫洛门的小镇和我结下了不解之缘:果然是大镇!多年前,我曾在洛门镇住过一晚,镇里明灭的灯火比起武山县城我觉得一点也不逊色,当天下着一场小雨,我看见招待所后院的菜圃里,嫩嫩的韭菜一排排那绿油油的,像是要从茎叶中淌出汁来,让人想到老杜的“夜雨剪春韭”的妙趣。果然,一盘韭菜炒鸡蛋刚端上来眨眼之间就被一扫而光,主人骄傲地说:“洛门是全国知名的韭菜之乡……”

说到担担面,自然是四川的名头最为响亮,但我觉得还是没有在洛门吃过的担担面来得亲切,它毕竟是来自甘肃本乡本土的美食,到过武山的人十有八九都会对这种面食记忆犹新,面条光滑筋道,肉汤浓而不腻,素汤清淡可口,一勺油泼辣子,几滴四门香醋,一撮小菜,红绿相间,色香味俱全,一看就叫人直流口水。

洛门有西北“旱码头”的美誉。不管是坐火车过陇海线,还是在高速公路天定线往返,都可以看到在渭河水的滋润下,一座座现代化的蔬菜塑料大棚,连成一条美丽的银丝带,绵长而耀眼,在谷地和平川伸展。于是,在洛门镇,便有了国家级的蔬菜市场。在洛门镇,我没有找到城郭的残影,没有找到传承久远的民俗,在熟谙武山历史的当地朋友嘴里,它确实是一座不折不扣的古镇,那么它色彩斑斓的古意来自哪里呢?银丝带——丝绸之路,我便有了这样的联想,诗人王若冰曾经在《五县之杂记·武山》中有这样的字句:“丝绸之路自河西走廊到了武山,算是距让西域商人激情满怀的长安近在咫尺了。”难道答案就萦绕在丝路之上吗?

11月7日,立冬之日,我们出了洛门镇一路向北疾驶,去寻访水帘洞石窟群。

此时,水势很小的渭河在眼前舒缓而静寂地流淌,我却听到一种高亢而激昂的变奏,像一座座大山横亘在眼前。

山从何处飞来?几分钟,我们的采访车左转,便看到一座题写有“水帘洞”彩绘的山门映入眼帘,上面还有“2013年中国·武山水帘洞拉梢寺世界第一摩崖大佛祈福游”的红色说明文字。

在山门两边,一路所见的苍黄色的山峦到这里却隐隐中透露出赤红色,山势也变得有些异样,有的山峰浑圆,像是刚出笼的一屉一屉的馒头,有的则像是拔节的春笋,亲密地挨在一起,还有的像是卷帙浩瀚的古书被风吹乱了书页……

窄而平整的柏油公路像一条探寻秘辛的线索在峡谷中悄然深入。

按工作人员的介绍,水帘洞石窟群主要的遗存共有三处,即拉梢寺、水帘洞、千佛洞,其中最为游人青睐的自然是拉梢寺的号称世界第一的摩崖大佛彩绘了,但水帘洞却是处在三处遗存的核心位置,人们便以“水帘洞石窟群”来总名这三处遗存了。

同样是在《五县之杂记·武山》里,王若冰深情地礼赞武山县境内的佛教石窟:“自印度传来的佛教石窟文化,在武山这座小小的县份便格外集中。沿渭河南北一线,有木梯寺、水帘洞、拉梢寺、千佛洞。这一座座深藏于深山巨崖上的佛教石窟,像漫漫丝绸古道上不熄的灯火,把远涉东土的西域商人凄苦的灵魂一路温暖着,送到了长安。”

真知灼见!我们知道,丝绸之路是世界上最为漫长的一条文化走廊,凿通中国中亚和印度,是佛教东传中国的主线。佛教沿丝绸之路东传中国的路径有两条:南线从白沙瓦传入,沿塔克拉玛干沙漠南缘东渐,经喀什、莎车、米兰、楼兰等地,体现的是犍陀罗(今巴基斯坦境内)佛教艺术风格;北线从巴米扬(今阿富汗首都喀布尔西北)传入,沿天山北麓,经库车、阿克苏、库尔勒、吐鲁番,体现的是巴米扬佛教艺术风格。南北两线在敦煌汇合,后沿着河西走廊进入传统汉文化区,经玉门关、酒泉、张掖、武威抵达兰州,再分为两支,经泾河谷地和渭河谷地分别传入西安,而如今的武山境内,正是渭河谷地的中心区域。 大佛崖平展的岩壁变成了巨大的一幅画布,等待他们抒写不凡的传奇

武山当地有一句民谚叫:“砍尽南山柴,修起拉梢寺。”

专家们正是由此判断,当初的工匠正是从武山洛门镇的北山砍伐来树木,一层层把它们堆积起来,直到这些柴木和大佛崖前的山峰一样等高,成为脚手架。

大佛崖平展的岩壁变成了巨大的一幅画布,等待他们抒写不凡的传奇。他们自上而下,用凿刀、色彩、泥巴在陡峭的悬崖绝壁上开始了这一浩大工程。它的修建过程和麦积山石窟相当类似,始建时,开凿、塑作、施工,先从地面积木至崖顶,工毕,渐次拆除而下,由此而得名:“拉梢寺。”

兵燹之灾横行,王朝不断更迭的北朝时期,却有僧侣艺术家冒着种种危险,穿越了苍凉空旷的河西走廊后,在这处神秘的峡谷地带的红色岩石前停留下来,为心中的信仰吟唱。

他们展示的是何等的才华:拉梢寺摩崖浮雕大佛雕凿于面积3600平方米左右的天然崖面上,崖面高低起伏,凿塑了石胎泥塑彩绘的一佛二菩萨像,兼绘有壁画和高塑小佛像,坐西面东。大佛浮雕面积约1000平方米,佛像通高42.3米(含佛座),结跏趺坐于方形莲花座上。双手掌心向上,神情含蓄自然,衣带飘飘欲动。一足外露,足正中有一佛冠的线雕,坐势显得十分柔顺随意,袈裟通体施红色,上彩绘石绿色方格纹。

两旁是手持莲花躬身肃立的胁侍菩萨。胁侍菩萨身高50余米,头部略低于佛头,身肢贯通于上下两部,手持莲花,缨络垂珠,赤脚站立,满面笑容,仿佛在为远道而来的香客祈祷,祝福他们在西行的路上平安吉祥。二菩萨中,北侧者保存较好。在莲座上部的正中间,有一浅龛,内塑一立佛和二胁侍菩萨,塑像丰满圆润,神态安详。

主像南侧有上下两层塑像,上层为五立佛,下层为十立佛,因长期受风雨剥蚀,大部残破。整个崖面上除造像、小龛和佛塔外,还有大面积的壁画填充空间。在三身大像的上方,绘有成排的坐佛、侍立的弟子、菩萨等,下方还有一些法物宝器、供养菩萨和善男信女。壁画与浮雕完美地结合起来,表现了宏大的说法场面。崖面上部向前突出部分是大佛上面修建的长31米、宽约3米的木结构遮檐。檐下有高大斗拱,遮檐望板呈方格藻井。檐端雕刻飞云走兽,悬挂铜铃,微风过处,丁当作响。佛坐莲台上,莲瓣间层刻有狮、鹿、象,或站或卧,排列对称,雕琢古朴,形象生动,造型艺术水平较高。周围诸多佛龛伫立着宋代小佛像。其造型留有小乘佛教的痕迹。

在拉梢寺众多的摩崖造像中,人们最为叹服的却是一座只剩下头部的北宋时期的菩萨头像,她面部神态微笑让人联想到云冈石窟的卢舍那佛,同样的神秘,同样的,像是一束阳光在消泯尘世的一切苦难。也许把它命名为“东方的蒙娜丽莎的微笑”更为确切,但人们确是以“东方维纳斯”命名之,大概因为它是残缺的,残缺却给了人们无数联想的艺术空间:她头饰简朴精美的植物纹花束,紧贴额心部有一突起尖瓣,极富生机。围绕垂肩的两耳,几乎分辨不出是头发还是花束,浑然一体地把面部衬托得自然、和谐。

她活泼而生动,秀美而不媚俗。历经千年的风雨沧桑,拉梢寺“东方维纳斯”悬塑绘色次第脱落,但面部依然给人以鲜嫩温润之感。清秀的脸庞上,一双动人的眼睛配以细柳式的眉形,呈现出神含于内,光不浮流,凝视远方的神态,。“东方维纳斯”以动人心魄的艺术魅力,姗姗来到人间。飘逸秀美的风姿与纯净脱俗的灵魂,体现出外形与内心的真和美的统一,其温婉神秘的微笑仿佛在表达生命本身的意蕴。这尊大势至菩萨,武山的民众却颇为认同,他们认为她就是当地“麻线娘娘”的真身

在大佛崖对面,我们可以看到三座并立的山峰像是莲花瓣伸展,它有一个好听的名字,叫莲花峰。

和大佛崖几乎寸草不生的地貌不同,莲花峰的山腰以下生长着茂盛的林木,远远望去,红的、黄的、绿的色彩像是一道道美丽的波纹在流动,而我们要找寻的水帘洞正是隐匿其中。

走在空无一人的山道之上,只听见树叶在风中“簌簌”地响动,偶尔有一两只不知名的鸟雀忽然在枝头跳跃、探看……我们要去的水帘洞位于峡谷的南边,以前的旧称是木林峡,看来是名副其实。

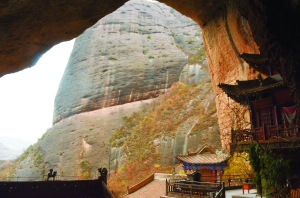

在山道上攀爬了十几分钟,我们在巍然耸突的岩壁上,看到了一横开长约50米、深20米的天然洞穴,洞穴之下是错落有致的古建筑群。

站在岩壁下,我们看到了一方水潭,不时有水珠带着叮咚的清响自岩壁上方悠然而落,一位须发如皓雪般的道长介绍说,以前水量大的时候,集与洞顶的泉水珠玉般滚落下来,恰似珠帘掩门,因此这一清幽之地便有了“水帘洞”的美名。

水帘洞石窟的建造者们充分利用天然洞窟的构造,从摩崖浅龛到以崖体做壁画,以悬塑、浮雕和壁画结合的佛教故事为主。原洞壁内现仅存壁长17米、高8米的壁画一方,按内容以组画形式布局。端庄的释迦牟尼坐居其中,周围以“飞天”莲车簇拥,讲经说法,极具生活情趣。看飞天动人的曲线,圆唇,裸胸,身上的纱衣迎风如荷叶飘举,其姿态之轻盈,神态之优雅,令人叹为观止。据专家考证,它始作于北魏。

最早以石窟闻名的水帘洞随着岁月的流转渐渐形成了规模不小的古建筑群。

水帘洞的神奇之处,方寸之地不仅有佛教的寺院,还存有道教的道观。

在道长的介绍下,我们详细了解了隋唐中叶、明代初期道教盛行时修建的洞内有四圣宫、观音阁、丘祖宫等数十座殿宇。看观中有院,院中有亭,楼舍栉比,阁殿交错。这些建筑傍岩而建,一半深嵌入岩际,一半凌驾于悬壁,有专廊相接,石阶连缀,因势布局,秀巧并呈。

在众多道教建筑中最为高大巍峨的却是一座佛家的菩萨殿,菩萨殿里塑造的是大势至菩萨塑像,像体丰润,文静闲雅,大势至菩萨也叫大精进菩萨,她是阿弥陀佛的右胁侍者,与阿弥陀佛、观世音菩萨(阿弥陀佛的左胁侍)合称为“西方三圣”,在中国民间信仰中的影响要远逊于观世音菩萨,但这尊大势至菩萨,武山的民众却颇为认同,认为她就是当地“麻线娘娘”的真身。

说到“麻线娘娘”,她以圣洁、灵验而成为甘谷、武山、陇西、通渭四县群众共同敬奉的神祇,几乎是妇孺皆知。在水帘洞一带流传着一个动人的故事,也不知是在哪个年代,有一个擅捻麻线的姑娘父母双亡,寄居在兄嫂家中生活,有一个大财主垂涎她的美貌,以重金诱她的兄嫂迫婚,日日威逼之下,麻线姑娘无奈逃入深山,在如今的水帘洞躲藏,最终修道成仙。成仙后的她对穷苦百姓的祈愿有求必应,极为灵验,最终成为他们心中的“麻线娘娘”。

在如今的水帘洞,有两棵奇树,一棵叫“笤刷树”,一棵叫“火棍树”,据说是她当时随身携带的笤刷和拨火棍所化。

没注意到火棍树的存在,我们的目光完全被院落中像是游龙起伏升降的“笤刷树”所吸引,它老干纵横,朴拙有趣。笤刷树是从水帘洞洞中正前方约2米的位置伸出主干,几于地面平行的方向分出两根次主干,一根向斜上方,一根斜向下方插入地面;随后,再各分出两根次次主干,然后或向上,向下,向前,向多个不同方向生长,树冠(其实也包括树根部分了)所笼罩的面积几乎遍及院子里的每一个角落。据水帘洞的道长所讲,这棵树已经干枯10余年了,但奇怪的是,这干枯的笤刷树丝毫没有腐朽的迹象,依然苍劲,感觉身已死,精神却不死。 水帘洞石窟群的摩崖彩绘造像和这鬼斧神工的丹霞地貌有什么内在的联系吗?

除了瑰丽神秘的摩崖彩绘和造像之外,记者还注意到水帘洞周边的丹霞地貌非同一般,岩岩成景,峰峰象形,个人感觉它与张掖地区的七彩丘陵,宁夏西吉的火石寨一样美不胜收,一线天、试斧山、莲花山、象鼻山、笔尖峰、单乳峰、圣贤壁,让人贪看得忘了回程。同行的武山当地的朋友说,今年年初,水帘洞已经成为省级地质公园。

我想到一个问题,水帘洞石窟群的摩崖彩绘造像和这鬼斧神工的丹霞地貌有什么内在的联系吗?

回到兰州,翻阅了大量的资料,我终于找到了它们的内在联系。

我国已发现的丹霞地貌有700多处,其中陇山周围、河湟谷地、河西走廊及其向天山南麓延伸的狭长地带是西北地区丹霞地貌的主要分布区,这一狭长地带和丝绸之路主线相一致,因此沿丝绸之路佛教东传的路线逐渐形成了丹霞地貌和佛教石窟相互结合跨越自然与人文界限的特殊文化地理现象。

以甘肃为例,佛教文化的传播者从敦煌莫高窟开始,一路向东行进,在沿河西走廊、黄河、渭河和秦岭一线开凿了数量众多的石窟寺院。它们有:敦煌莫高窟、安西榆林窟、武威天梯寺石窟、永靖炳灵寺石窟、武山木梯寺石窟和水帘洞石窟、甘谷大像山石窟和天水麦积山石窟,让人惊讶的是,大多数石窟都开凿于丹霞地貌区。

学者认为,丹霞地貌的组成物质为红色砂岩,结构致密均一,硬度小,便于雕刻,垂直节理发育,往往形成数十米的悬崖峭壁,与岩壁前的河流相结合,有利于凸显佛像,营造庄严的佛教气氛,红色砂岩的水平层理,在差异侵蚀下,形成额状洞,只要稍加开凿就可以形成石窟,如屋檐突起的坚硬岩石残留,对石窟能起到遮风挡雨、避免阳光暴晒的作用。西北地区的丹霞地貌独特之处是它的顶部往往发育黄土盖层,黄土在不充分的雨水下渗下,形成坚硬的盖层,保护下覆的红色砂岩层不易被侵蚀,使得石窟更加稳定。

甘肃地处内陆,植被覆盖度较低,丹霞地貌的红色格外突出醒目,同时由于夹杂绿色、灰色、白色等岩石碎屑,使得整个岩体的颜色更加斑斓丰富,在阳光的照射下呈现出从深红色到橙黄色的变化,流光溢彩。这样华丽尊贵的色系完全符合宗教、政治伦理、社会风俗的考量,这使得丹霞地貌成为佛教文化传播者开辟洞窟的最为偏爱的选择。

虽然构成丹霞地貌的岩石都是砂砾岩,但是各地砂岩和砾岩的比例,胶结物的比例,物质成分的组成仍然存在差异,导致岩性不尽相同,因此各石窟采用的表现形式也不尽相同。如白垩纪砂岩,岩性结构比较均匀,致密,雕刻性好,适合精雕细刻,比如永靖县的炳灵寺;第三纪砂砾岩,质地坚硬粗糙,不适合精雕细刻,却适合石胎泥塑的创作,这就有了天水地区闻名天下的麦积山佛教石窟造像;第四纪砂砾岩,胶结比较松散,质地粗糙,不适合雕琢,因此莫高窟的石窟里,我们看到的艺术形式是壁画彩绘为主。

武山水帘洞石窟群所在丹霞地貌是下三纪紫红色块状细砂岩组成,也是不适合进行深凿,所以我们看到的是色彩斑斓的大型彩绘和浅浮雕为主的艺术特点。(西部企业信誉网)