导语:中共将群众路线当作取得革命胜利的一大法宝,从毛泽东开始的中共历代领导人都强调:“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去”,因此在历代领导人中出现了不少深入群众的故事:从毛泽东游湘江到农民家门口休息,到邓小平登黄山偶遇香港演员,由此,“微服私访”深入民间成为中共执政的一条暗含思路。

1958年毛泽东游湘江后在农家门口与小孩攀谈(摄影侯波)

一、1952年毛泽东湖北“微服私访” 戴口罩游黄鹤楼被认出

毛泽东在武汉与小商贩交谈(吕厚民 摄)

1952年毛泽东南下武汉,游龟山、蛇山,登黄鹤楼。出于安全考虑,毛泽东这时已不能随便到群众中去了,因为处处都可见到他的肖像,老百姓都认得他。安全部门一再坚持,毛泽东不得不妥协,最后带着口罩与群众一同游春。一个小孩竟然认出了戴着口罩的毛泽东,孩子惊喜地喊到:“毛主席!毛主席!”人群立刻像潮水般涌来,刹那间,人挤人,挤成一团。罗瑞卿、李先念、王任重、杨奇清在外面保护,卫兵们在里面围绕着毛泽东,随着人潮流动。到处都是人,拥来拥去,出透几身汗,众人终于拥挤下山,来到江边,护送毛泽东登船。【详细】

二、1954年周恩来体验生活挤公交车 指示解决交通拥堵问题

周恩来吃饭照(资料图)

一九五四年冬天的一个晚上,周恩来听说北京市交通拥挤,就亲自乘坐公共汽车,来了解交通情况。这天晚上,总理坐完了公共汽车,又改乘电车,在北京市绕了半个圈。在北京图书馆站,有一位乘客认出周恩来也在车上,激动地叫起来,坐着的人纷纷站起来,给周总理让座。周恩来让大家坐下,自己还是站着。乘客们感动地说:“总理的工作这么忙,还来和我们一起坐公共汽车,我们过意不去啊!”周恩来说:“我也来体会一下你们的生活嘛!”一路上,他亲切地同乘车的职工谈心,问大家生活怎么样,上下班路上需要多少时间等等。【详细】

三、1958年毛泽东游湘江后穿浴衣访问农家 攀谈半晌未被认出

毛泽东在天津视察(资料图)

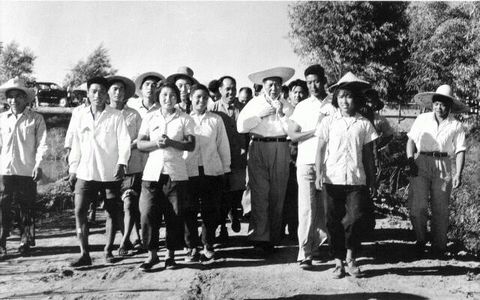

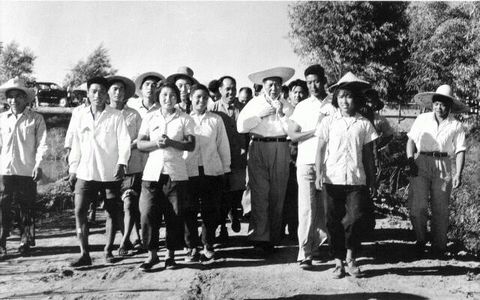

1958年,毛泽东游湖南湘江,他乘船到湘江中,选了深水处下水。上岸后的毛泽东披着一件睡衣,踩着稀泥往前走。两腿沾满了泥,衣下摆也粘了泥巴。他兴致勃勃,在泥巴里踩得很来劲,仿佛又体会到儿时玩泥巴的乐趣。顺着一条泥路,毛泽东走进了一户庄稼人的院子。家里的大人出去了,只有几个小孩子在院子里。尽管堂屋里挂着毛主席的肖像,但这几个小孩子却没有认出毛主席来。这时摄影师侯波拍摄了照片《毛泽东与顽童》。照片上的毛泽东赤裸双脚,沾满湘江的污泥,已发福的身体散漫地裹着一件条纹毛巾浴衣,坐在椅子上惬意地抽着香烟,而小孩却调皮地高扬着自己的手。【详细】

四、1958年毛泽东天津吃饭被认出 围观民众挤掉鞋帽手表七筐半

1958年,毛泽东在河南农村视察(侯波摄)

1958年毛泽东一行参观天津大学后,李银桥等人随他驱车来到了天津市和平区沈阳道的正阳春鸭子楼,吃烤鸭。被民众发现后,汪东兴说:“群众的欢呼声经久不息,看来出不去了。”警卫人员前呼后拥,护着毛泽东下楼,再次将他“挤”入华沙小轿车。然后,一中队前面派人开路,后面派人推车,左右用人卫护,一步一步,硬是将小汽车推出人群。在车上,毛泽东还不时向外面的群众招手,这次他们被围困在正阳楼整整达到六个多小时,用李银桥的话说:“当年打仗还没这么被围困过,差点当了天津人民的‘俘虏’。”事后,有人告诉李银桥说:“主席走后,我们派人清扫现场,鞋帽和钢笔手表收了七筐半。”【详细】

五、1979年邓小平游黄山巧遇香港剧组 在片场与电影明星合影

邓小平与鲍起静黄山合影(来源:人民网)

1979年7月11日至16日,75岁的邓小平登临黄山,巧遇正在黄山取景,拍摄《白发魔女传》的香港剧组。在黄山巧遇国家领导人,剧组于是在拍片现场热烈邀请邓小平和该剧两位主演合影。盛情之下,邓小平欣然接受。饰演“白发魔女”的鲍起静也有幸成为唯一与邓小平合影过的香港女星。【详细】

结语:中国是一个拥有几千年“官本位”传统的国家,民众普遍有“清官情结”,不承认这一点就没办法理解民众为什么对“微服私访”如此感兴趣。扫清“官本位”余毒并非一朝一夕之功,高级官员“微服私访”也确实能解决很多问题。并且这种“微服私访”也符合执政党“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去”的群众路线。在中国未完成转型前,我们不仅应当肯定“微服私访”,更应以主人翁的姿态要求更多的“微服私访”。

毛泽东在武汉与小商贩交谈(吕厚民 摄)

本文来源:人民网,作者:佚名,原题:《毛泽东的春节:打欠条借食物过年戴口罩游黄鹤楼》

1952年的春节毛泽东是在武汉度过的,权延赤《走下神坛的毛泽东》一书回忆了当时的情形。

1952年毛泽东南下武汉,游龟山、蛇山,登黄鹤楼。出于安全考虑,毛泽东这时已不能随便到群众中去了,因为处处都可见到他的肖像,老百姓都认得他。安全部门一再坚持,毛泽东不得不妥协,最后带着口罩与群众一同游春。

一个小孩竟然认出了戴着口罩的毛泽东,孩子惊喜地喊到:“毛主席!毛主席!”人群立刻像潮水般涌来,刹那间,人挤人,挤成一团。罗瑞卿、李先念、王任重、杨奇清在外面保护,卫兵们在里面围绕着毛泽东,随着人潮流动。到处都是人,拥来拥去,出透几身汗,众人终于拥挤下山,来到江边,护送毛泽东登船。

登船后,毛泽东摘下口罩,回头向大家招手,顿时掌声雷动,欢呼声震天动地。罗瑞卿和杨奇清后来向中央政治局作了检查,说安全保卫工作没搞好。毛泽东毫无责怪的意思,只是说了句:“真是下不了的黄鹤楼。”

后来很多人回忆,每到春节,毛泽东首先想到的就是身边的工作人员,比如炊事员、警卫员、机要员、秘书、司机等。哪怕再忙,毛泽东都要亲自慰问,同他们握手,向他们拜年,而且总是说:“你们长年累月为我们服务,连春节也很少休息,你们辛苦了!”接着一个个嘘寒问暖,家里情况怎么样?生活上有没有困难?并请转达对他们家属的节日问候和祝贺。

周恩来吃饭照(资料图)

本文来源:中国共产党新闻网,作者:林伟,原题:《想起了周总理与老百姓同乘公共汽车》

报载,元旦前夕,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛踏雪来到国家扶贫开发工作重点县━━河北省承德市最北部的围场满族蒙古族自治县,考察经济社会发展情况,看望慰问基层干部群众,向大家祝贺新年。让笔者深为感动。

笔者发现,胡锦涛走访,首先专挑贫困县最困难的家庭,无论是烈属唐秀英的家庭还是蒙古族村民刘殿儒家,都不是当地的富裕户。特别是他亲自叉草喂羊,直观的让人们感受到了胡锦涛总书记的亲民爱民作风。其次,胡锦涛关注了两件事情,既老百姓最关心的看病难、上学难的问题,他来到村卫生所,仔细询问药品种类、价格、村民看病收费等情况。并勉励卫生所医务人员改进服务,帮助乡亲们解决看病难问题。在农村的小学,他也特别提到了改善教学,改善工作在农村特别是贫困地区农村的老师们的待遇问题,对于农村的老百姓来说,这是最大的政治,而对于胡锦涛总书记来说,何尝不是他最关心最关注的问题呢?再次,从胡总书记与群众联系交流的情况看,其语言可以说越来越朴素、越来越有人情味,越来越让人感到亲切。

看了这则新闻报道,不由又让想起了周总理与老百姓同乘公共汽车的故事。那是一九五四年冬天的一个晚上,一辆公共汽车开到北京图书馆站,乘客纷纷上车。正是下班的时候,车上比较拥挤,忽然有一位乘客认出周总理也在车上,激动地叫起来,坐着的人纷纷站起来,给周总理让座。周总理让大家坐下,自己还是站着。乘客们感动地说:“总理的工作这么忙,还来和我们一起坐公共汽车,我们过意不去啊!”周总理说:“我也来体会一下你们的生活嘛!”一路上,总理亲切地同乘车的职工谈心,问大家生活怎么样,上下班路上需要多少时间等等。原来周总理听说北京市交通拥挤,就亲自乘坐公共汽车,来了解交通情况。这天晚上,总理坐完了公共汽车,又改乘电车,在北京市绕了半个圈。经过调查研究,总理了解了很多情况。立即指示有关部门,研究解决交通拥挤的问题。

胡锦涛踏雪访贫、周总理与老百姓同乘公共汽车,虽然都是普普通通的小事,但让人们更加深刻地体会和感受到我们党“情为民所系,利为民所谋,权为民所用”的执政本色;胡总书记亲民、爱民的情结,是周恩来等老一辈无产阶级革命家热爱人民风格的再现!“人民公仆”四个字,我们从胡锦涛、周恩来的一言一行中掂出了它应有的分量。

笔者认为,胡锦涛踏雪访贫,周总理与老百姓同乘公共汽车,这是一面亲民的镜子。“德莫高于爱民,行莫高于利民。”我们的权力来自人民,也必须用来为民造福。因此,我们的领导干部都要以此为镜,把亲民作为从政的本分,努力树立亲民形象,坚持不懈地深入群众,真心实意地联系群众,和群众打成一片,察民情、解民意、济民困、聚民心、集民智、谋民利,在亲民中创造出实实在在的政绩。

毛泽东在天津视察(资料图)

本文摘自《毛泽东的红色卫队》,作者:华宸,出版:中央编译出版社

参观结束时,已是中午。毛泽东因为和学生们交谈很高兴,兴致很高,于是提出说:“我们去吃饭馆吧!”于是,李银桥等人随他驱车来到了天津市和平区沈阳道的正阳春鸭子楼,吃烤鸭。

毛泽东边走边摇头,还对他说:“吹牛,靠不住!我是种过地的。亩产10万斤?堆也堆不起来!”

毛泽东不相信,有人为证明亩产10万斤完全是真的,又让几个小孩子往早几日连夜移栽过来的“密植”水稻上站上去。毛泽东虽然亲眼所见,还是摇头,并且说:“娃娃,不要上去。站得越高,跌得越重。”

从新立村参观回来后,河北省省长刘子厚和天津市市长李耕涛陪同毛泽东等人,驱车到南开大学去看校办工厂。

毛泽东一出现在校园,师生们立刻轰动了。校园里人头攒动,掌声、欢呼声震耳欲聋,人越聚越多。这时候,一方面大跃进极大地振奋了人们“战天斗地”的革命精神,另一方面各地人民对毛泽东的热爱和信任已开始转而为崇拜。

毛泽东等人看完校办工厂后,因为人太多已无法离开。李银桥立即和天津市警卫处处长李侃商量,调动随行的一辆小华沙汽车过来。车一到,李银桥马上请毛泽东上车。

华沙车体积很小,而毛泽东身材魁梧,平时坐不进去。这次警卫员们急了,硬是用力,把他“挤”进车里。小汽车立即启动,从人群里开出来后,又开到天津大学。

在这里,毛泽东又参观了天大的校办工厂。

参观结束时,已是中午。毛泽东因为和学生们交谈很高兴,兴致很高,于是提出说:“我们去吃饭馆吧!”于是,李银桥等人随他驱车来到了天津市和平区沈阳道的正阳春鸭子楼,吃烤鸭。

汪东兴说:“群众的欢呼声经久不息,看来出不去了。”

张耀祠说:“没办法,只好采取在南开大学用的老办法,把华沙牌小汽车想办法开过来。”

于是,天津警备区派出一个排的精壮小伙子,从外面“打”进来接应。部分战士们在前面奋力开路,部分战士从后面推车,硬是将一辆华沙牌小汽车从人群中一步步推过来,推到正阳春鸭子楼门口。

李银桥、李家骥等卫士一见,立即说:“走。”就和其他警卫人员前呼后拥,护着毛泽东下楼,再次将他“挤”入华沙小轿车。然后,一中队前面派人开路,后面派人推车,左右用人卫护,一步一步,硬是将小汽车推出人群。

在车上,毛泽东还不时向外面的群众招手,对李银桥等人只讲了一句话:“又是一次下不了的黄鹤楼噢。”

这次他们被围困在正阳楼整整达到六个多小时,用李银桥的话说:“当年打仗还没这么被围困过,差点当了天津人民的‘俘虏’。”

事后,有人告诉李银桥说:“主席走后,我们派人清扫现场,鞋帽和钢笔手表收了七筐半。”

手表是此时人们比较贵重的东西。当李银桥把“七筐半”的事告诉毛泽东时,毛泽东立即问道:“群众没挤伤吧?”

“没有。”

毛泽东放心了,笑着说:“手表是宝贝啊,为了见我一面,把它丢了可划不来呀!”

李银桥忍不住感叹说:“天津群众对主席的感情可见一斑。”

1958年,毛泽东在河南农村视察(侯波摄)

本文摘自《红墙摄影师》,作者:海天肖炜,出版社:中国友谊出版公司

1958年,河南棉花大丰收,侯波跟着毛泽东到河南视察。8月6日,头戴草帽、身着白衬衫的毛泽东来到新乡七里营人民公社。在田间地头,毛泽东与农民们谈论农事。这一下可把侯波急坏了,棉农、地方干部在毛泽东身边围成了几道人墙,把她完全隔绝在外面。

侯波跑来跑去,总选不到一个好的角度。情急之中,她看见那些堆积如山的棉花,就想爬到囤积的棉花山顶上去,从上往下俯拍。谁知棉花山看似很高,其实很软很虚。快爬到顶上时,侯波忽然一下陷进了棉花堆里,急得她大呼救命。

正在与棉农交谈的毛泽东突然听到侯波的尖叫声,乐了。跟周围的人说,侯波掉进去了,去把她拉上来。很快上去几个小伙子,拎小鸡似的把侯波从棉花堆里拎出来,扶她下了棉花山。看着惊魂未定的侯波不停地拍打着身上沾着的棉絮,毛泽东笑着说:乐极生悲不无道理。看来我们还得要谨慎啊。

侯波:我全身白花花的,连相机上都挂满了棉花,甭提多狼狈了。

在侯波拍摄的照片中,《毛泽东和顽童》就是一幅生动却又鲜为人知的照片,它公开发表的时间与拍摄时间隔了近30年。

1958年,毛泽东游湖南湘江,他乘船到湘江中,选了深水处下水。不会游泳的侯波只能端着照相机守候在岸边。毛泽东往下游,她也跟着往下游走。毛泽东在水里怡然自得地嬉水,侯波却只能在岸上抓拍镜头。

岸边有粪坑,粪坑与地面平行,不仔细看很难辨认出来。只顾追踪毛泽东、只看取景框的侯波,一不小心就掉到粪坑里,弄得满身是粪。

侯波:粪坑都在岸边,一个一个挨着,我以为都是水,我就跑,一下就掉到坑里。

幸好粪坑不是很深,侯波爬出来后赶忙到河里去冲洗。还来不及洗干净,她就看到毛泽东走上岸来。侯波赶忙又端着相机跑去,紧跟在毛泽东身后。

上岸后的毛泽东披着一件睡衣,踩着稀泥往前走。两腿沾满了泥,衣下摆也粘了泥巴。他兴致勃勃,在泥巴里踩得很来劲,仿佛又体会到儿时玩泥巴的乐趣。

顺着一条泥路,毛泽东走进了一户庄稼人的院子。家里的大人出去了,只有几个小孩子在院子里。尽管堂屋里挂着毛主席的肖像,但这几个小孩子却没有认出毛主席来。也许他们心目中的毛主席不可能是一个穿着浴衣、满腿沾满稀泥的人。

侯波:主席从湘江上岸以后,腿上都是泥巴。有人看了以后就说,主席怎么穿了皮鞋?

两腿是泥的毛泽东,在院落的门前坐了下来。卫士们给他点了一支烟。这时候,侯波也顾不得自己的狼狈不堪,挤到了大家面前。

周围的群众看见来了一个陌生的大个子,就围过来看。其中一个小孩不知道拿着一个什么东西。毛泽东看见就逗他:你吃的什么,能不能拿出来,大家都吃一点嘛?谁知小孩也鬼精灵,他双手紧紧地捂住,往上一举说:你猜,你猜着了我就给你吃!

毛泽东说,我猜不着,你给我跳个舞吧!小孩听了以后,居然很大方地就跳了起来。毛泽东看了笑得非常开心。看到这么自然的毛泽东和小孩子的画面。侯波及时地按下快门,记录下来这一刻。

侯波:这小孩很有意思,他跳起舞来了,我照了两张,有一张就是他在那儿手舞足蹈。

后来侯波把这张照片命名为《毛泽东与顽童》。照片上的毛泽东赤裸双脚,沾满湘江的污泥,已发福的身体散漫地裹着一件条纹毛巾浴衣,坐在椅子上惬意地抽着香烟,而小孩却调皮地高扬着自己的手,形成了一副朴实、趣味的农家乐。整个场面好像普通人家偶尔在儿孙面前露出笑容的威严祖父,正与顽童逗乐。

有人说,这张照片的拍摄已经达到侯波个人创作的另一个境界,它的意义非常巨大,是被亿万百姓奉为神的领袖回到凡界的代表作。不过这张照片在资料库里沉睡了差不多30年才发表,因为那个年代,领袖公开的形象必须是严肃、深邃、庄重的。

邓小平与鲍起静黄山合影(来源:人民网)

本文来源:《老人报》2012年11月7日A10版,作者:小雪,原题:《鲍起静与邓小平黄山邂逅》

这张目前存放于北京电影博物馆的珍贵照片拍摄于1979年7月11日。邓小平(中)的右边站着的是香港著名电影演员鲍起静,左边是同为香港演员、后来成为鲍起静丈夫的方平。

说起鲍起静,如今年轻的观众对她也许不太熟悉,但四十岁以上的人一定不会不知道她主演的《屈原》、《大地恩情》、《白发魔女传》、《肥猫正传》等经典剧目。

鲍起静1949年出生,原籍安徽歙县,其父鲍方是香港老一辈的电影明星,母亲刘■是知名话剧演员,弟弟鲍德熹后来成为著名电影摄影师,2001年的奥斯卡之夜,鲍德熹凭借《卧虎藏龙》斩获最佳摄影奖,成为华人的骄傲。鲍起静从小就热爱电影艺术。中学毕业后,她考入长城电影公司的艺员训练班,开始了自己的演艺生涯。起初,她参演的《虎口拔牙》、《英雄后代》、《小当家》,还有翻拍自内地革命电影的《海燕》,均没有在香港产生多大影响。

1977年,鲍起静参演了父亲自编自导自演的经典名片《屈原》,这是父女俩在银幕上的唯一一次合作。从那时起,鲍起静的名气越来越大,随着演技和艺术修养的提高,渐渐步入表演艺术家的行列。

1979年,三十岁的鲍起静接拍了日后颇受内地观众喜爱的武侠片《白发魔女传》,在剧中饰演女主角。对鲍起静而言,《白发魔女传》这部戏的意义非凡:在拍戏的过程中,她认识了同为主演的方平,两人日后结下了百年之好;这部戏是她拍的第一部武打戏;更重要的是,在拍这部戏的时候,她有幸见到了邓小平并与之合影留念。

原来,《白发魔女传》这部影片的外景地在黄山,鲍起静与剧组人员在黄山拍了两个半月的戏。为了使自己的表演更到位,鲍起静每天都要爬山。当时是1979年7月,邓小平也在黄山。有一天,鲍起静听人说邓小平要来视察,用现在的话说就是探班,一下子既兴奋又紧张。探班的前一天晚上,剧组特别安排演员和邓小平一起看电影。鲍起静坐在邓小平的旁边,邓小平很随和地问她一些问题。感受着这位领导人的气息,她很激动,紧张得以致邓小平问一句,她就答一句,没有主动说起一句话。后来鲍起静回忆说:“他走了,我才后悔,这么厉害的人,我应该问问他的人生经验,一定会获益良多。”

第二天,邓小平到拍摄地观看拍摄,导演为此还专门选了一场武打戏演给他看。拍完戏,鲍起静等演员说想和邓小平合影。邓小平很爽快地答应了。于是就有了这张珍贵的照片。

从那之后,鲍起静从银幕转入电视,在亚洲电视台度过了三十年的时间。其间出演了《大地恩情》、《秦始皇》、《肥猫正传》等一系列经典剧集。

对于电影,鲍起静其实一直未曾放弃过,数十年来她基本上每年都会客串或出演一些电影,《忘不了》、《旺角黑夜》、《霍元甲》中都能看到鲍起静的身影。

2008年,许鞍华执导《天水围的日与夜》,他邀请鲍起静在片中出演女主角,鲍起静以她娴熟的演技,入木三分地刻画出一位单亲妈妈的顽强、坚守与乐观,获得观众与业内人士的一致好评。2009年4月19日晚,第二十八届香港电影金像奖颁奖典礼在香港文化中心大剧院隆重举行,时年六十岁的鲍起静凭借《天水围的日与夜》获得最佳女主角奖。

2011年,鲍起静因在《月满轩尼诗》中饰演阿来妈,获第三十届香港电影金像奖最佳女配角提名。

相关新闻:

|