从分配结果上看,城乡之间农村之内收入差距巨大

从结果来看,均等化只在城市;但城市亦有不平等:官僚阶层拥有更多财富

中国是城乡二元社会,考察改革前的阶层分化,需将城市和农村区别开来作分析。根据许多研究文献,改革前的城市基尼系数比大多数发展国家要低,在0.2以下,其他发展国家的城市基尼系数则在0.37-0.43之间。

上述基尼系数只统计了工资,然而在计划经济体制年代,实物分配,也就是我们常说的单位福利,占有相当重要的部分,因此只统计工资未必能够真实反映城市居民的财富状况。那么,计入这些单位福利,城市居民的财富分配又如何呢?

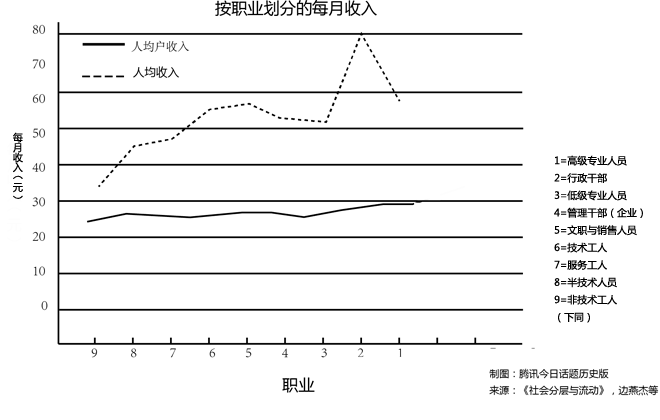

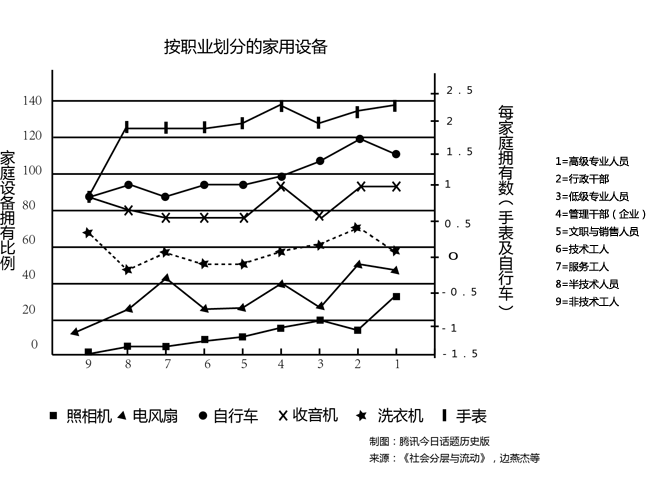

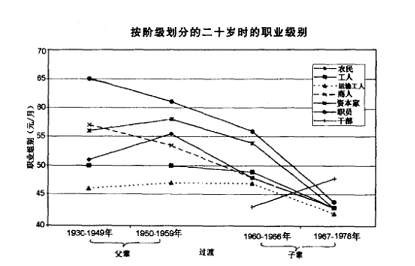

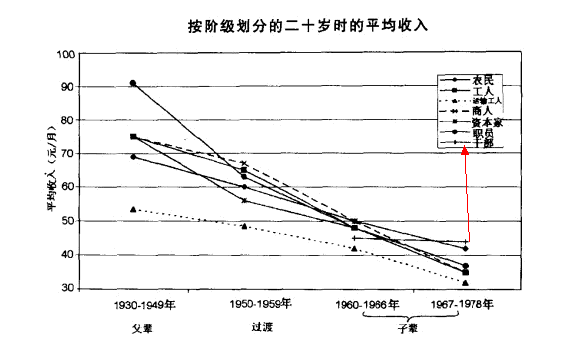

改革前,干部收入相对较高

改革前,干部收入相对较高 改革前,干部可享受较多的消费品

改革前,干部可享受较多的消费品学者白威廉分析了1972—1978年之间城市居民的工资和福利分配情况,发现当时城市居民的财富分配是比较均等化的。但他亦发现一些不平等的因素,那就是新晋精英阶层,即干部阶层,能够获得高出于大众水平的工资。至于单位福利,领导比工人住较宽敞的房子,干部阶层拥有更多家庭消费品消费品。相反,高级专业人员在任何耐用消费品方面都和工人大致一样,没有特权。这种情况不难解释,因为当时福利品的分配,并不是基于市场,而是基于权力。…[详细]

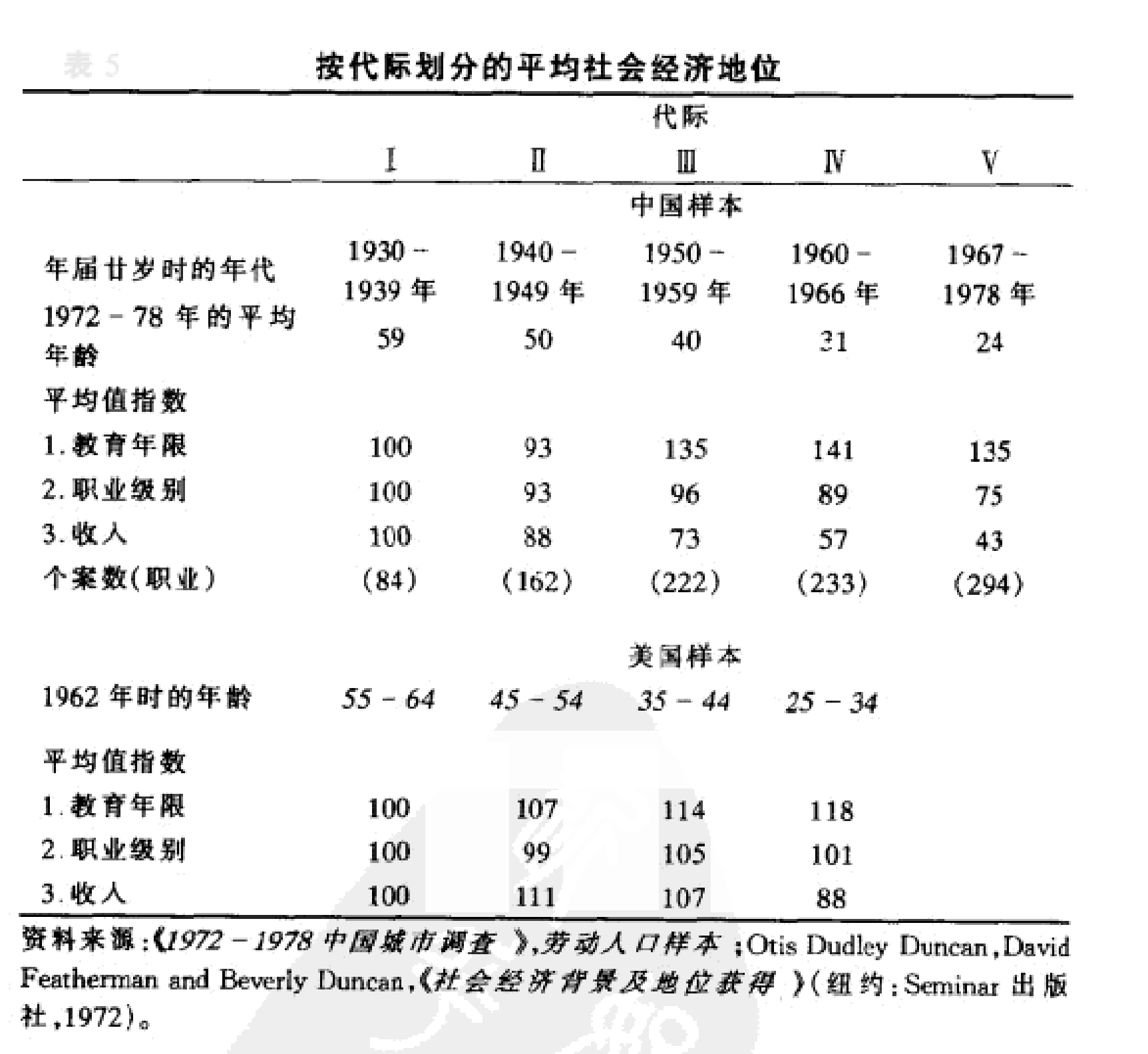

均等化只是锯掉高个子与矮个子拉平,在反特权的文革时期,官僚阶层的职业等级逆势增长

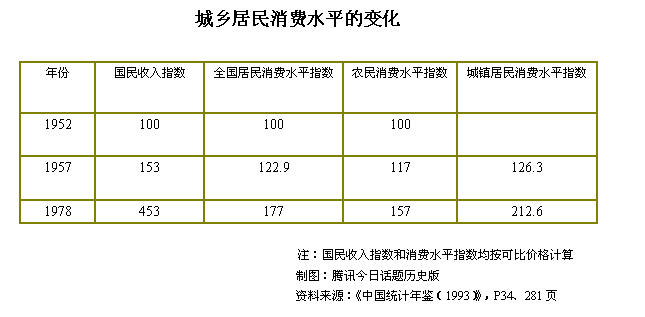

改革前,民众生活水平的改善十分有限

改革前,民众生活水平的改善十分有限需要指出,城市这种均等化并非通过增加低收入阶层的财富来实现的,根据白威廉的研究,进入60年代,在中国,城市居民的职业排序和收人急骤下降(见下表第2、3行)。教育水平在上升了一段时间之后,到60年代后期也开始下降(文革时期教育几乎陷入瘫痪)。但在美国,在一代又一代的人中间平均的职业地位和收人水平相对来说是稳定不变的(见下表,第5、6),教育水平则是稳步上升的(第4行)。

< 来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编

来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编此外,在66年至76年间,领导层发动文革旨在反对官僚阶层特权,而根据白威廉的研究,官僚阶层受到的冲击甚微,其平均收入下降了很少,反而其职业等级却逆势增长。(见下图)…[详细]

来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编

来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编 来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编

来源:《市场转型与社会分层》,边燕杰等编在农村,农民收入差距大,陕西一村庄收入最低49.30元,最高达1800元

再看农村地区。全国平均数字几乎没有意义,因为农民的收人有着非常巨大的区域性差别或地方性差别,存在着很多影响收人的因素,如土壤的肥沃程度、气候条件、人口与土地的比例和领导的水平。一些人民公社,其中最富裕的和最贫穷的收入差距差不多达到4比1的比率;同一人民公社中各个生产从的收入差距是2比1,同一生产队的社员差距可达到3比1。省与省之间农民人均收入亦差别。就江苏省的农民收入而言,其水平比四川高出74%,但苏省内也存在地区差别,有的地区比其他地区高83%。此外,有学长研究得出,陕酉省一个村庄1961年的数据,那里每个农户每年从集体劳动中获得的收人,从最低的49.30元到最高的1800元。倘若把丈夫为产业工人而妻子从事农业劳动的农户排除在外(此类农户的生计主要依靠非农劳动的收人),那么每个家庭的收人差异仍为126元至1800元(或者按每个劳动力计,差异为63元至454元)。

目前有关中国农民收入分配情况还没有较为系统的统计数据,根据学者怀默霆推断,“对多数农民而言收人的不平等比农村与城乡间的差距更为显著”,“中国乡村中的不平等比较亚洲其他发展中社会可能算是相对适度的”。…[详细]

而且城乡居民之间的收人差距比较大,比亚洲其他低收入国家要高

建国后,城乡居民之间的收人差距已是人民所熟知的。差距大原因是统购统销政策,领导层将它作为积累工业化所需资金的手段之一,同时采取了严格限制农民迁人城市的户籍制度,进一步强化了城乡两个经济系统的分割。此外,当时与城市居民被国家包养不同的是,占人口大约80%的农村居民并不享有城镇居民所获得的福利和补贴。因此,据世界银行的计算,中国城乡居民人均收入的比率是2.5(1979年),比亚洲其他低收人国家要高(平均约为1.5),稍大于中等收入的国家(平均约为2.2)。…[详细]

改革前的中国也不是机会平等社会

家庭出身好的更易当上干部,跻身政治精英阶层拥有更多财富

从上述分析,干部阶层相比其他阶层一直拥有更多财富。换句话说,干部阶层相当于改革前社会的精英阶层或者政治精英阶层,属于社会的顶端了。那么,干部阶层之门是否向社会全员开放?

1953年党中央发布了《中共中央关于加强干部管理工作的决定》,“党管干部”成为干部用人的根本原则,政治上忠诚可靠成了重要选拨的要件。当时对干部候选人的阶级成分、政治经历、社会关系,以及家庭出身等进行严格的政治审核。其中,阶级出身或家庭出身的‘根苗红”是首要的考察条件。因此,在当时被称为“黑五类”(被贴上地主、富农、反革命分子、右派的民众)是无法跻身精英阶层。据学者孙明的研究,在当时家庭出身的差异影响了当干部的机会,军人的子弟有优势。不过,当时新政权核心的领导干部子辈并没有任何优势,因为他们在汹涌澎湃的政治运动中也成为国家政策的打击对象。…[详细]

从工作机会上看,男性找工要“拼爹”,女性则与教育背景有关

众所周知,改革前福利是根据单位分配的,在什么样的单位工作,就有什么样的生活,诸如升迁机会、工资水平、住房条件、子女的教育机会等等都与单位挂钩。改革前,国有单位,由全民所有,与集体部门相比,都拥有较多人、财、物等资源,而且与集体企业形成主从关系。至于私营单位,相比国有单位和集体部门铁饭碗,最为穷酸了。

所以,社会流动,屌丝要逆袭成为高富帅,就需要进入较好的工作单位。那么,在改革前,要进去好单位的机会是否平等?根据林南、边燕杰等人调查都显示:对于男性而言,其就业单位与父辈有关,而与教育并非直接相关,要进入好的单位,就要“拼爹”,但对于女性而言,就业单位更多地与教育背景有关。一种可能是父亲有选择地挑选社会关系,并且为儿子付出是大努力找到较硬的门路,然而对于女儿,他们的努力没有达到最大化。(见《中国城市的就业与地位获得过程》,林南、边燕杰)…[详细]

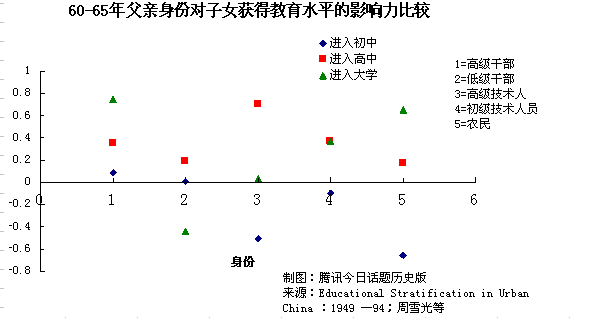

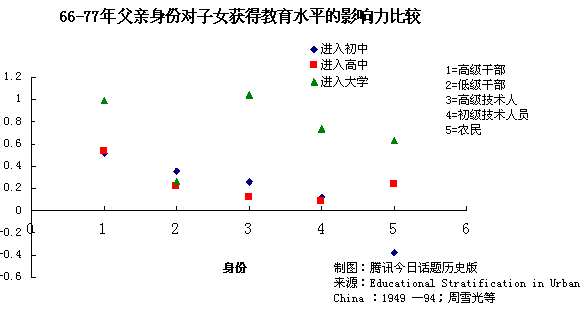

从教育平等上看,官僚阶层享受最优质的教育资源,城市次之,农村最差

一般而言,教育的平等机会也是社会平等极其重要的组成部分,教育资源是否平等与社会平等有着直接关系,而林南、边燕杰调查显示也证实,对于改革前男女的职业发展,教育是最重要的决定因素。因此,考察教育是否平等,可以从层面了解改革前社会的机会是否平等。

1952年政务院颁规定“各级人民政府机关及团体得根据需要,设立干部子女小学”,这些干部子女学只对本系统的干部子女开放。干部子弟集中了大量资源,自然比其他学校优异。譬如编制,干部子女小学学生与员工之比为6∶1,而一般大城市小学的这一比例为28∶1,农村小学为35∶1。

从1955年起,取消各地干部子弟学校,但在1962年教育部颁发又规定,要求各地选定一批重点中小学,这些学校的数量、规模与高一级学校的招生保持适当比例,高中应全部包括在这类学校内,与高一级学校形成“小宝塔”,并集中精力先办好一批“拔尖”学校。这些重点学校主要分布在城市,1982年对13个省、自治区、直辖市的348所重点中学的调查显示,城市243所,占70%;县镇98所,占28%;农村7所,占2%。其中7个省、直辖市的农村没有一所重点中学。

数值越大,表示影响力越大,负值表示负面影响

数值越大,表示影响力越大,负值表示负面影响 对比上下两图,从60-77年高级干部子弟享受的教育质量提升得最快

对比上下两图,从60-77年高级干部子弟享受的教育质量提升得最快从上述分析得出,建国后干部子弟拥有最优质的资源,城市居民次之,农民最差。不难推测,就读优质的学校,对于进入高一级的学校有直接的优势,进入高一级的学校,又可享受有更优质的教育。学者周雪光等研究也证实,干部子弟比其他阶层能够享受更优质的教育资源。…[详细]